内心的小孩——儿童心理成长

《你在天堂里遇见的五个人》有一句话说:

“所有的父母都会伤害孩子。谁都没有办法。

孩子就像一只洁净的玻璃杯,拿过它的人会在上面留下手印。

有些父母把杯子弄脏,有些父母把杯子弄裂,还有少数父母将孩子的童年摧毁成不可收拾的碎片。”

这意味着,童年创伤,或多或少都不可避免。

就像Andy的父母,他们也爱Andy,也给予了Andy无微不至的照顾,但他们太忙了,他们没时间照顾一个闹

腾的熊孩子,他们“需要”一个听话的、乖的小孩,所以在行为上,表达成了一种伤害。

《小王子》说:每一个大人都曾经是个孩子,只是我们忘记了。

这句话表面是指我们丢失了童真,而在更深层次上,是指我们常常忘记了自己内心小孩的创伤,而以为是性格或能力的缺失。

例如:

有些人独处能力很强,但性格比较孤僻,容易自己胡思乱想、往极端的方向思考,这其实是孤独小孩;

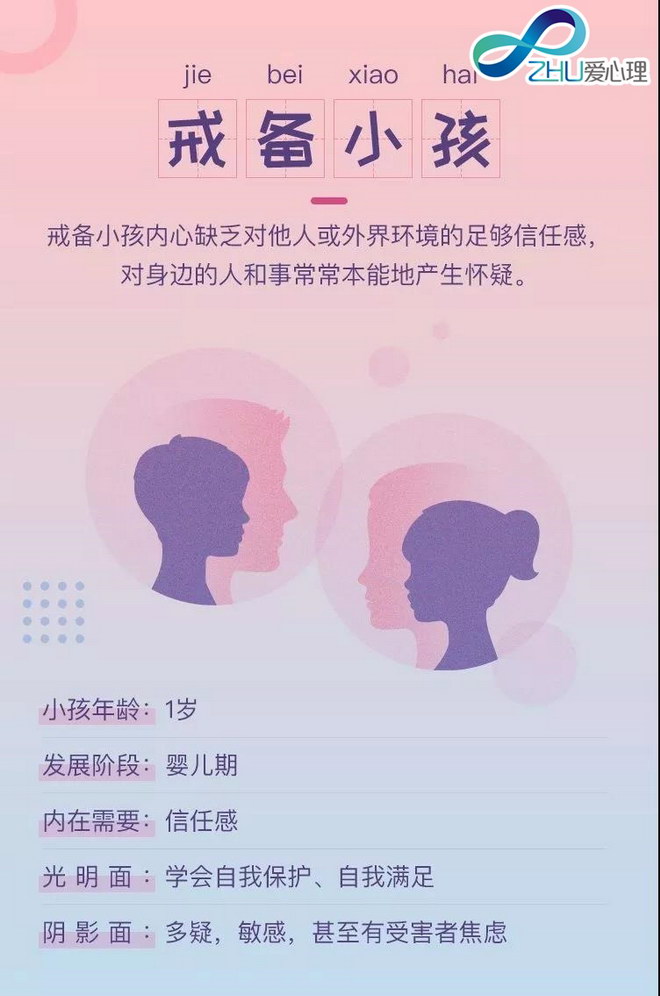

有些人自我保护意识很强,不容易相信别人,多疑且敏感,本能地怀疑一切,这应该是戒备小孩;

有些人工作狂,物质欲很强,但往往不容易满足,自我自负而忽略他人感受,这是贫穷小孩;

也有如Andy一样的,情商高,但常常以牺牲自己为条件,过于在乎他人感受,这就是讨好小孩......

部分内在小孩卡片,滑动可查看更多

内在小孩在心理学中,是个很重要的概念。

它由荣格在1940年出版的《儿童原型心理学》中提出,他用儿童原型来描述一个人内心中未成长、未安抚好的部分。

经过这么多年的发展,内在小孩治疗法已经成为心理医生、咨询师常用的分析和治疗方法。

很多人会试图把内在的小孩托管给他人,去找寻丢失的那部分东西———

讨好的小孩,会找强势的人;安全感弱的小孩,会找一个母亲/父亲的角色;孤独的小孩,会找一个能逗自己开心的人.....

但你较终发现,每个人都有需要自我疗愈的地方,当对方退行到一个孩子的状态时,一个孩子是无法给另外一个孩子做父母的。

较好的疗愈方式,是扒开我们作为成年人厚厚的保护套,去找到自己的内在小孩,与它和解、拥抱,再穿上外衣继续前行。

------分隔线----------------------------