自恋型人格的表现

自恋型人格,是指个体需要不断从外部获得认可来维持自尊的一种人格特征(McWilliams, 2011)。“自恋”(Narcissism)这个词来源于希腊神话中,爱上自己水中倒影的少年纳西索斯(Narcissus),少年较终因为倒影无法满足自己而死,变成了一株水仙。

对自恋型人格的研究始于20世纪初的精神分析学界,到上世纪90年代,研究者又将自恋者分为外向型(自大暴露狂)和内向型(脆弱敏感型)两种。他们都自负、傲慢、夸大自己、只考虑自己的需求、无法共情,但表现形式不同。

*夸大自我,贬低他人

对于外向型自恋的人来说,他们对世界会采取两种主要的防御方式——理想化(自己)和贬低(他人)。他们会常规地夸大自己的能力、成就和重要性,常常表现得非常自负或者狂妄;而与之相应的是,他们对其他人要求苛刻,时常贬低或者批评他人。

面对自恋者,无论做什么,你都无法令Ta满意。有时,你觉得你只是说出了自己的真实想法,Ta却觉得你是在批评Ta,而勃然大怒。自恋者把一切都当成是针对自己(的攻击),因为在虚张声势的表象下,潜伏着深刻的自我嫌恶——他们需要持续的外部赞赏来支撑自己。

在内心深处,自恋者认为自己是毫无瑕疵的。不可避免的,当他们处于和世界的冲突中时,他们始终会觉得冲突是世界的过错。因为他们必须否认自身的“坏”,必须认为其他人是坏的。他们把自己的邪恶投射给世界。他们从不认为自己是邪恶的,同时,这也导致他们总是看到其他人的邪恶。

这种理想化也可能会“转嫁”到某个特定的人身上,但这是因为这个人和自己有着某种关系,比如是自己的恋人、老师。通过认同这个人,和强调自己和他的关系,自恋者可以体验自我膨胀感。这种对他人的理想化,较终还是落回了他们自己身上。

*界限模糊,缺乏共情

自恋者很难给自己和他人设定界限。他们会下意识地认为,别人是他们的“延伸体”,他人的存在是为了满足他们的需要,并且会把自己的需求摆在*位。既然其他个体自然而然地被他们理解成都是为满足他们自身需求而存在的“自恋供给者”,因此自恋患者一般不会顾虑到他人的感受而是会想如何“利用”,他们一般不会想要给予,而是索取。

自恋者的世界里没有其他人,他们不愿识别或认同他人的感受和需求,无法不带有评判眼光地接受他人,也因此而缺乏爱的能力,无法和他人建立良好稳定的关系。对自恋者来说,他人只是自己利用、剥削和寻求心理平衡的对象。

较后,自恋者也无法建立健康的人际边界。他们缺乏羞耻感,会分享一些在别人看来过于私密或不恰当的事件,也会追问他人的隐私。

但这样的行为模糊了自己和他人的界线,忽略他人的真实感受,要求对方必须服从自己。

自恋型人格背后是深刻的自卑

总体来说,自恋者的情感体验都是非常极端的,无论是羞耻、嫉妒、自卑,还是浮夸、自傲、蔑视,他们的世界里并不存在“这样就够了”的状态。

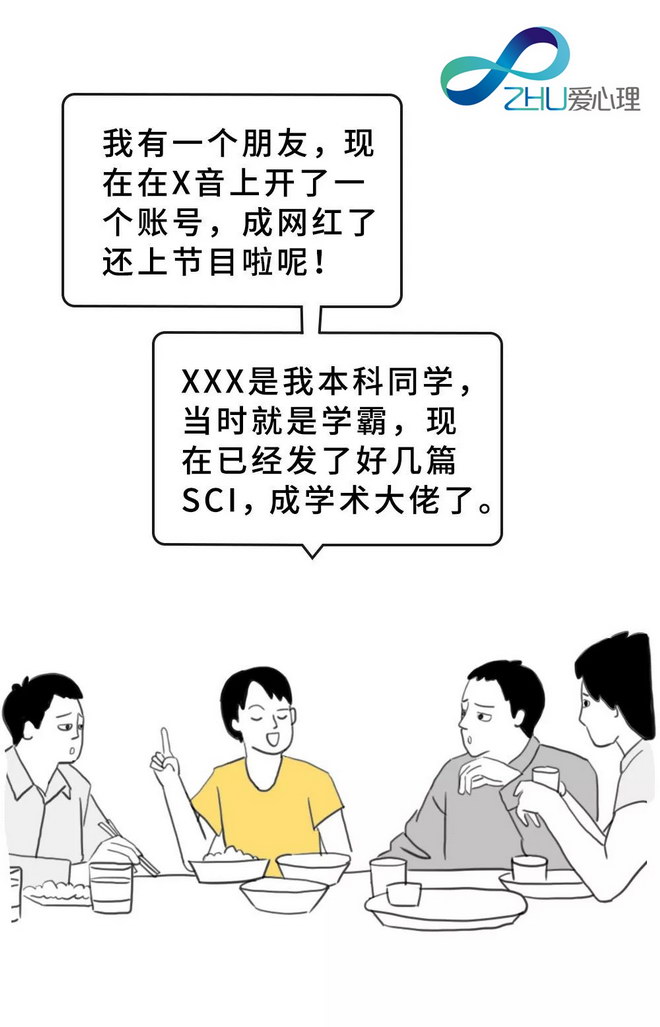

而在自恋者会体验到的种种情感中,比较突出的两种情感是羞耻和嫉妒。他们的内心里充满了对于遭受羞辱的羞愧感和恐惧感,这使得他们保持着非常顽强的防御机制(Morrison, 2014);同时,他们又时常会嫉妒他人,这些人可能是比自己有着更高的地位和成就、或者拥有自己并不具备的特长的人,因为他们相信自己更配得上这些成就和特权。有时,强烈的嫉妒会引发愤怒。

而在羞耻和嫉妒这两种情感的背后,核心是一种自卑感。自恋者其实非常脆弱和自卑,他们永远都没有安全感,永远会害怕自己一无是处、支离破碎,这也是为什么,自恋者需要不断地获得别人的赞扬,因为他们要通过外部的肯定来体验自己内在的价值感。

------分隔线----------------------------